C’è stato un momento, la mattina della long di Corno alle Scale, in cui ad ogni orientista, fosse un elite che ambiva alla maglia azzurra, un master dalle molte primavere o uno sconosciuto ai piani bassi del ranking, è stata posta una domanda: se rispondere alla chiamata del suo minuto e farsi avanti tra le intemperie, oppure restare quieto nel suo riparo e lamentarsi del meteo avverso; è l’antico dubbio: se sia più nobile sopportare gli oltraggi della pioggia e le sferzate del vento, o più saggio scansarli e opporre il gran rifiuto. Nella letteratura greca si racconta che, un giorno, Ercole fosse giunto ad un bivio, da un lato una strada piana e semplice, dall’altra una via disagevole ed aspra; da un lato una vita facile di piaceri, dall’altra difficoltà a non finire e in fondo una possibile gloria. È una situazione che agli orientisti suona familiare, perché quante volte si è scelto tra il sentiero più lungo e semplice e l’aspro e periglioso taglio di bosco. L’eroe greco preferì ovviamente la via più difficile, ma lui era Ercole, figlio di Zeus, e certi rischi se li poteva permettere; ora nessun orientista, neppure l’elite più forte, può paragonarsi a lui; quindi, la scelta del mattino al Corno alle Scale è stata più drammatica e nobile di quella del mito greco.

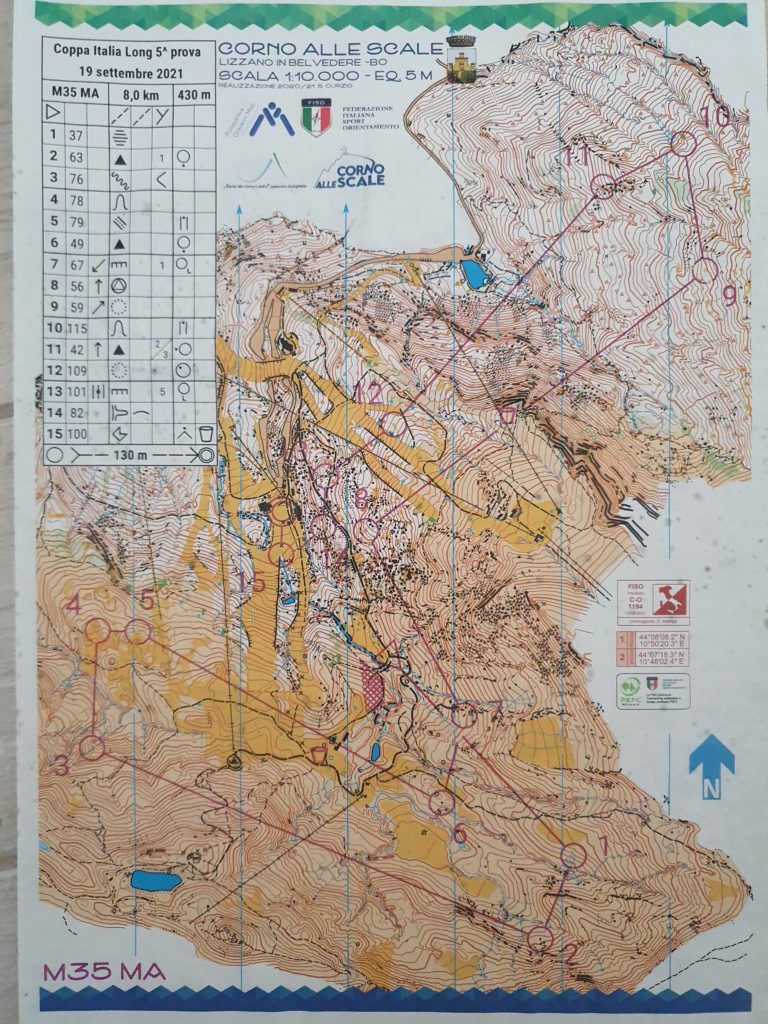

È giusto ricordare le condizioni in cui i presenti alla gara long di Coppa Italia hanno dovuto scegliere, perché questi avvenimenti siano ricordati. Corno alle Scale è una bella cima nell’Appennino settentrionale; dal versante bolognese degrada leggera verso un altopiano coperto di prati e mirtilli, che poi si fa più erto scendendo verso la zona del ritrovo. La mattina della gara, la vetta è nascosta dalle nuvole, ma intorno resistono sprazzi di sereno. Gli orientisti affluiscono fiduciosi, sperando che almeno ai primi partenti sia risparmiata la pioggia promessa dall’impietoso meteo. Bastano pochi minuti per spazzare via queste folli illusioni: mezz’ora prima della partenza, d’un tratto, tutto il cielo si fa cupo e tenebroso; cadono le prime gocce di pioggia che in un attimo si fanno tempesta. Gli orientisti corrono nei loro ripari; affollano il bar, si chiudono nei camper, si stringono sotto le tettoie e attendono. Quindi, implacabile come un’orda di Unni, cala la nebbia; avvolge le piste da sci nel suo manto spietato, si spinge fino alle postazioni dell’arrivo e della partenza, nega la visibilità oltre un breve raggio e invita gli orientisti a farsi avanti, a correre nelle sue spire se hanno coraggio. Infine, si alza il vento. Soffia prepotente, ululando come un coro di lupi affamati che stringono la preda. Gli orientisti tirano fuori dai loro borsoni termiche e antivento: è il disperato orgoglio dell’uomo che oppone la tecnologia alla natura, ma in questo giorno venti secoli di progresso occidentale poco possono contro la furia delle intemperie. In quel momento la voce infreddolita di qualche volontario chiama i primi minuti. È l’ora della scelta. E per chi si fa avanti, è lì che inizia la leggenda.

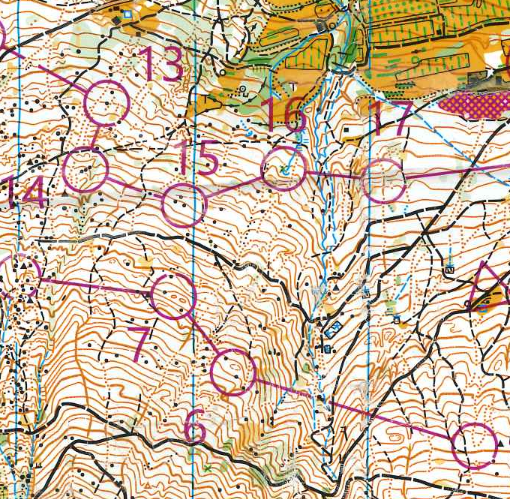

Si abbandonano i fragili ripari, un ultimo sguardo ai compagni che ancora attendono, una battuta a spezzare la paura che gela fin nelle ossa; e poi via, sotto una mitragliata di pioggia, nella nebbia misteriosa sferzata dal vento. Si sale verso la partenza. In altre condizioni, l’erta ripida farebbe capire molte cose sulla gara, ma oggi passa quasi inosservata, mentre attorno i contorni sono resi oscuri dalla foschia e il freddo s’insinua sotto la divisa di società. In alto è il caos: il vento flagella la partenza e gli organizzatori devono ammainare i gazebo, uno dopo l’altro, come battaglioni sconfitti che cedono anche la bandiera. Coraggiosamente si cerca di mantenere un minimo di ordine; la ragione umana non cede nelle intemperie. Pochi minuti confusi e ci si ritrova una mappa in mano, il bip dell’orologio scandisce i suoi rintocchi e si parte. Si sguazza in gelide pozzanghere, si alza lo sguardo e pare correre di notte tanto la visibilità è bassa; la mappa informa che si entra nell’altopiano aperto sotto la cima, ma che cosa ci sia pochi metri oltre il sentiero solo il cielo lo sa. Ad un tratto una figura si palesa nel breve spazio che la nebbia concede alla vista; i suoi contorni sono umani e strappa un attimo di speranza: non siamo soli in questa prova. È un concorrente che ha appena chiuso il loop tra i prati; è fradicio di pioggia, il viso è tirato e scavato, e non è la tensione della gara. Diventa subito chiaro che sbagliare non è un’opzione oggi; perdere i riferimenti su quell’altopiano nebbioso significa smarrirsi al di là di ogni speranza. Oggi ogni piccolo riferimento diventa un’ancora di salvezza. Si procede a piccoli passi, scrutando frenetici la mappa in cerca di minime conferme che aiutino ad andare avanti. Ci si appiglia ai sentieri come bambini spauriti, lasciando che conducano con il loro aspetto rassicurante perché intorno nulla è sicuro. La nebbia isola ogni concorrente in una bolla in cui le certezze vengono frullate metro dopo metro; si è soli e il freddo e la paura si alimentano sempre di più. Solo a tratti si fanno frettolosi incontri, fradice e impallidite figure che la nebbia poi ingoia nuovamente tra le sue impalpabili fauci. Sui loro visi scorgi lo stesso sgomento che c’è sul tuo, lo stesso sconforto che accresce metro dopo metro, lo stesso desiderio di andare avanti e non mollare. E poi c’è il vento. Soffia sempre, sornione e insidioso, ma poi s’intensifica e sferza impetuoso sugli spuntoni più esposti. Infierisce deciso, sballottando i concorrenti come vecchi stracci; a tratti è quasi impossibile respirare, tanto il vento si alza e soffia imperioso.

Poi ad un tratto compare. Si mostra di colpo, bella come il sole; il suo arancione ci fa balenare l’impressione di rivedere le stelle dopo tanta oscurità. La lanterna è lì, oggi come mai il suo nome è meritato, perché ci sembra luce nell’ora più cupa, un attimo ancora di frenetica verifica del codice e un primo passo è compiuto, un appiglio certo guadagnato. Una dopo l’altra vengono vedute e ogni volta è sempre più bello.

Ma non è ancora finita. Chiuso il loop sull’altopiano, ci si sposta nel bosco. La nebbia cala, il vento si quieta, ma salgono in cattedra le asprezze della selva selvaggia. Prima una contorta matassa di rocce e radure, poi un bosco ampio, straordinariamente taccagno di riferimenti che rimpiazza la nebbia nel cieco affannarsi a inferocire sui concorrenti. Ma dopo il freddo e l’angoscia nella cupa foschia, queste difficoltà sono quasi benvenute. Le insicurezze sulle tratte e gli errori paralleli sono ormai vecchi compagni e, ormai, paiono quasi amici rispetto all’infuriare della natura nei tratti più esposti.

Le due sezioni di bosco sono separati da un passo, dove nei giorni di sole i gitanti ascendono verso la cima. Lo presidia uno sventurato, alias il cortese addetto al rifornimento per le categorie più lunghe. Lo scorgi al termine di una discreta mazzata in salita, intabarrato nella sua mantellina, battuto dai venti e dalla pioggia, quasi incredulo di trovarsi in mezzo a tanta furia degli elementi. La prima impressione è un sorriso, perché quando la natura imperversa vedere un’altra persona come te offre conforto; poi, se ci ripensi, ti assale la compassione, perché mentre tu caracolli via, verso il bosco che fornisce insidie orientistiche, ma almeno un riparo, lui resta lassù, impavida sentinella nella bufera.

Gli ultimi punti scorrono via veloci in discesa, mentre inizi a sentire le parole dello speaker e i rumori dell’arrivo e la gioia di avercela fatta ti invade. Gli ultimi metri, tra la 100 e il finish sono una parata trionfale per ogni concorrente, perché oggi è sicuramente importante chi ha vinto e chi ha perduto; ma oggi si è combattuta un’altra lotta, contro la natura avversa e ostacoli insormontabili. Che tu l’abbia chiuso con la medaglia al collo o con un’imbarcata di minuti oggi fa poca differenza, perché sono giornate come questa che sono degne di essere vissute. La via piana e semplice conduce alla felicità, ma sono le asperità dove nascono i miti e le leggende che non muoiono mai.

La giornata eccezionale di Corno alle Scale ha rischiato di far passare in secondo piano la sprint del sabato a Gaggio Montano, per cui vanno spese alcune parole, perché non ha affatto sfigurato. Il tempo clemente ha permesso ai concorrenti di sfrecciare tra i vicoli e le scalette del paese appenninico. Si parte ed è subito durissima nell’intrico che si articola, infido, sotto la bizzarra mole del faro. Segue una sezione nei parchi cittadini che portano verso il basso, filante come non mai; mentre il finale tutto in salita di nuovo nel borgo ha chiesto agli atleti di spillare le ultime gocce di energia. Diventa quasi complesso trovare frasi per descrivere questa giornata, tanto è stata sovrastata dalla furia degli elementi il giorno dopo, ma le gambe di ogni concorrente si ricordano ancora le erte scalinate e le lunghe cavalcate nei pezzi scorrevoli, via via rese più disagevoli dai muri che a tratti spezzavano la corsa e il fiato. Le scelte, mai banali, facevano il resto apparecchiando un degno antipasto per la giornata successiva che non sarà facilmente dimenticata, e non lo deve essere: perché gli eroi che si sono presentati al via, hanno lottato nelle intemperie e sono arrivati al traguardo, non meritano l’oblio. Soprattutto non lo meritano i carneadi dell’orienteering, il popolo dei vinti che può solo ingrossare le parti basse delle classifiche. I forti, carichi di allori, sono entrati nella bufera chi per difendere un titolo di categoria, chi per guadagnarsi la maglia azzurra, chi per ritagliarsi un futuro di gloria; ma agli altri, agli sconfitti sicuri, che si sono gettati tra gli schiaffi del vento e le beffe della nebbia, sapendo di correre senza speranza alcuna se non arrivare al traguardo entro il tempo massimo, quelli che hanno subito per due-tre ore l’infuriare della tempesta; a costoro la giornata di Corno della Scala deve essere dedicata, al loro coraggio di sfidare le intemperie che è maggiore quando si hanno certezze poche e ancora meno abilità.